【熟年離婚の原因?】産後クライシスで離婚を考える前に知ってほしいこと

「産後、あんなに大好きだったはずの夫が、まるで他人のように見える…」

「どうして私ばかり、こんなに辛いの?」

「もう、離婚するしかないのかもしれない…」

出産という大きな喜びの後、なぜか夫婦関係がギクシャクし、孤独と不安に押しつぶされそうになっていませんか?

「産後クライシス」という言葉は聞いたことがあるけれど、まさか自分が当事者になるなんて。その辛さは、経験した人にしか分からないかもしれません。

インターネットで「産後クライシス 離婚」なんてキーワードを検索しては、ため息をつく日々。

この記事では、そんな出口の見えないトンネルの中にいるあなたに、少しだけ光を届けたいと思っています。離婚という大きな決断を下す前に、ぜひ知ってほしいことがあります。

\産後じゃなくても過去を振り返ってみよう。気づきがあるかも/

熟年離婚の現実は、産後から始まっている?

最近よく耳にする「熟年離婚」。長年連れ添った夫婦が、子どもが独立したタイミングで別々の道を歩むケースです。実は、その原因をたどると、「産後の恨みは一生」という言葉に行き着くことが少なくありません。

出産後の、心も体もボロボロで、一番サポートが必要な時期。その時の夫の言動や無関心な態度は、妻の心に深い傷として残り続けます。

- 「俺は仕事で疲れてるんだ」と、夜泣きする赤ちゃんをあやすのを代わってくれなかった。

- 慣れない育児と家事でヘトヘトなのに、「ご飯まだ?」と平気で言われた。

- 不安な気持ちを打ち明けても、「母親なんだからしっかりしろ」と突き放された。

そんな小さな(でも妻にとっては致命的な)すれ違いの積み重ねが、愛情を少しずつ削り取り、数十年後に「離婚」という形で表面化するのです。これは義務教育で教えてほしいくらい、大切なことです。

現代のスタンダードは【夫婦で子育て】

「男は仕事、女は家庭」なんていう考え方は、もはや過去のもの。2025年現在、【夫婦が一緒になって家事や育児をするのは当たり前】という価値観がスタンダードになりつつあります。

父親が育児に参加することは、母親の負担を減らすだけでなく、子どもの成長にとっても非常に良い影響を与えます。何より、夫婦が「家族」という一つのチームとして困難に立ち向かう経験は、2人の絆をより強くしてくれるはずです。

もし、あなたの旦那さんがまだ「手伝う」という意識なら、それは少し危険なサインかもしれません。必要なのは「手伝う」ことではなく、「父親」として当事者意識を持つことなのです。

産後クライシスの正体とは?

まずは、今あなたを苦しめている「産後クライシス」の正体について、一緒に見ていきましょう。

産後クライシスの定義

産後クライシスとは、出産後2〜3年の間に、夫婦の愛情が急速に冷え込んでしまう危機的な状況を指します。これは単なる夫婦ゲンカではなく、出産というライフイベントに伴う、深刻な夫婦間の問題です。放置すると、関係の悪化を招き、最悪の場合、離婚に至るケースもあります。

\つらい気持ちを和らげてくれる1冊/

女性の体と心の変化

なぜ、産後クライシスは起こるのでしょうか。大きな原因の一つに、女性の心と体の劇的な変化があります。

- ホルモンバランスの乱れ: 出産後、女性ホルモンは急激に減少し、ジェットコースターのように乱高下します。これにより、理由もなくイライラしたり、涙もろくなったり、不安になったりします。これは「気合い」でどうにかなるものではありません。

- ガルガル期: 赤ちゃんを守りたいという本能から、母親が他者(特に夫)に対して攻撃的になったり、過敏になったりする時期のこと。これもホルモンの影響と言われています。

- 身体的なダメージ: 出産は交通事故レベルのダメージを体に与えます。会陰切開の傷、帝王切開の傷、腰痛、寝不足…。体は常に悲鳴を上げている状態です。

\辛いのは自分だけじゃなかった!と思える本/

夫婦における影響

こうした女性の変化に、男性が気づき、理解し、寄り添うことができないと、夫婦の間に溝が生まれます。

なんで分かってくれないの? 私だけが大変!

どうして急に不機嫌なんだ? 俺だって外で働いて貢献してるのに…

互いの「大変さ」の種類が違うため、すれ違いが生まれ、コミュニケーションが不足し、家庭内の空気が悪化してしまうのです。

離婚を考える理由

「離婚」の二文字が頭をよぎるのは、どんな時でしょうか。

妻から離婚したいと言われたケース

多くのケースで、離婚を切り出すのは妻側からです。それは、日々の小さな不満や悲しみの積み重ねの結果です。「もう、この人とは家族でいられない」と、愛情が完全に冷え切ってしまった時、妻は離婚という決断を下します。その理由は、浮気や暴力といった分かりやすいものだけではありません。

夫からの反応と感情

一方、夫側は「青天の霹靂」と感じることが多いようです。「今まで普通だったじゃないか」「子どものためにも考え直してほしい」と戸惑いますが、妻の決意は固い。それは、夫が「普通」だと思っていた日々の裏で、妻が一人で悩み、傷ついてきた証拠なのです。

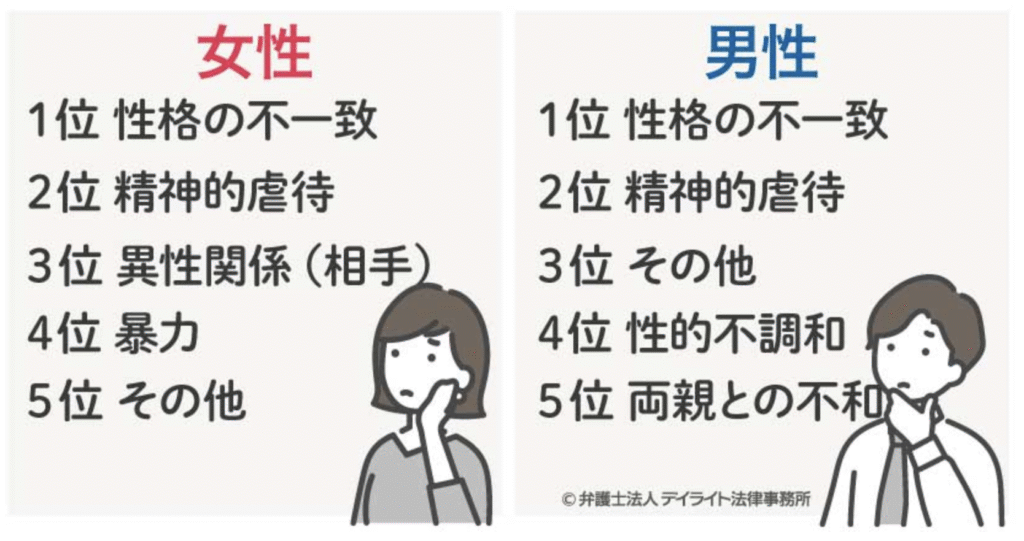

離婚率と関連する要因

日本の離婚率は、約3組に1組と言われています。その原因ランキングでも、常に上位に来るのが「性格の不一致」。しかし、その「不一致」の根底には、産後のすれ違いやコミュニケーション不足が隠れていることが非常に多いのです。

モラハラ・DVの影響

忘れてはならないのが、モラハラ(モラルハラスメント)やDV(ドメスティック・バイオレンス)の影響です。言葉の暴力や身体的な暴力は、決して許されるものではありません。もしあなたがこのような状況にあるなら、それは「クライシス(危機)」ではなく「事件」です。話し合いでの解決は困難です。あなたとお子さんの安全を第一に考え、すぐに以下の専門機関へ相談してください。

▶DV被害者を支援する全国の公的窓口を都道府県別に掲載。緊急避難や相談も可能。

②【内閣府|DV相談プラス】

▶あなたが配偶者やパートナーから受けている様々な暴力(DV)について、専門の相談員が一緒に考えます。24時間受付。

▶24時間365日・匿名OK。生活の悩み全般に対応する無料電話相談。

体験談から学ぶ

他の人はどうやって乗り越えたのでしょうか。いくつかの例を見てみましょう。

産後クライシスに直面した実例

Aさん(34歳・息子1人)の例を見ていきましょう。

出産後、夫は赤ちゃんの世話を全くせず、仕事から帰ってきてもスマホばかり。孤独な育児で産後うつ寸前でした。

何度もケンカになり、離婚届をテーブルに置いたことも。夫は『俺なりに頑張ってる』と言いましたが、私の心には響きませんでした。

成功したコミュニケーション方法

危機的状況だったAさん夫婦。しかし、ある行動が関係改善のきっかけになりました。

「ある日、泣きながら『もう無理だ』と、自分の気持ちを全部ぶちまけました。すると夫が初めて真剣に聞いてくれて。『ごめん、お前がそこまで追い詰められてるなんて知らなかった』と謝ってくれました。

それから、家事と育児のタスクを全部書き出して、分担を“見える化”したんです。お互いの大変さが分かり、少しずつ協力体制ができました。」

感情的になった女性の気持ちを冷静に受け止め、話を理解してくれる旦那さんも素晴らしいですね。

後悔しないための選択

大切なのは、感情的に行動しないこと。離婚するにせよ、関係を修復するにせよ、「自分は本当はどうしたいのか」を冷静に見つめる時間が必要です。過去は変えられませんが、これからの未来は自分の行動次第で変えられます。

産後クライシスと育児の関係

育児のストレスは、夫婦関係にダイレクトに影響します。

育児におけるストレス要因

- 24時間365日、休みがない

- 自分の時間が全く取れない

- 社会から孤立しているような不安感

- 子どもの成長へのプレッシャー

これらのストレスを母親一人が抱え込むのは、あまりにも過酷です。

父親の役割と理解

ここで重要になるのが、父親の役割です。おむつ替えやミルク、寝かしつけといった直接的なお世話はもちろんですが、それ以上に大切なのが「妻へのフォロー」です。

- 「いつもありがとう」という感謝の言葉をかける

- 妻の話をただただ聞いてあげる

- 「少し一人で出かけておいで」と、自由な時間を作ってあげる

こうした精神的なサポートが、妻の心をどれだけ救うか、男性はもっと知る必要があります。

夫婦間の問題を解決するために

一人で抱え込まず、行動を起こしてみましょう。

話し合いで解決するメリット

まずは、夫婦2人での話し合いです。感情をぶつけるのではなく、「私はこう感じている」という「I(アイ)メッセージ」で伝える努力をしてみましょう。相手を責めるのではなく、自分の気持ちを伝えることで、相手も耳を傾けやすくなります。

相談できる場所

夫婦間だけでの解決が難しい場合は、第三者の力を借りるのも一つの方法です。

- 公的な相談窓口: 各自治体には、子育てや夫婦問題に関する相談窓口があります。無料で相談できる場合が多いので、ぜひ検索してみてください。

- 夫婦カウンセリング: 専門家の力を借りて、夫婦関係の改善を目指す方法です。

- 友人や家族: 信頼できる友人に話を聞いてもらうだけでも、心が軽くなることがあります。

「もしひとりで抱えきれないほどつらくなったら、無料で相談できる公的窓口があります。

● こころの健康相談統一ダイヤル(0570-064-556)

気分の落ち込みや不安、イライラなど、心の不調を感じたら、こちらに相談してみてください。各自治体の専門職が対応してくれます。

▶︎ 厚生労働省公式サイトはこちら● よりそいホットライン(0120-279-338)

DV、夫婦関係、子育ての不安など、誰にも言えない悩みを抱えている方は、まず話を聞いてもらってください。24時間、どんな悩みにも寄り添ってくれます。

▶︎ よりそいホットライン公式サイト」

弁護士との相談のポイント

離婚が現実的な選択肢として浮上してきたら、弁護士への相談を検討しましょう。特に、養育費や財産分与、親権など、法律が関わる問題は専門家の知識が必要です。

最近では、初回の法律相談を無料で行っている弁護士事務所も増えています。信頼できそうな法律事務所のウェブサイトをチェックし、まずは電話やオンラインで予約・受付をしてみるのがおすすめです。離婚後の生活を具体的にイメージするためにも、正しい情報を得ておくことは非常に重要です。

↓↓産後クライシスに理解がありそうな法律事務所のサイトを貼っておきますね。↓↓

離婚後の生活と心のケア

もし、離婚という道を選ぶことになったとしても、それは決して不幸の始まりではありません。

子どもへの影響と養育費

子どもにとって一番辛いのは、両親が毎日いがみ合っている姿を見ることです。両親がそれぞれの場所で笑顔でいる方が、お子さんの心の安定につながるケースもたくさんあります。

ただし、子どもの生活を守るため、養育費の取り決めは必ず公正証書などで明確にしておきましょう。これは親としての最後の共同作業であり、責任です。

新たな生活スタイルの構築

離婚後は、仕事と育児を一人でこなす大変さや経済的な不安が伴います。しかし、夫に気を遣うストレスから解放され、自分と子どものペースで生活を再構築していくことができます。

幸せになるための第一歩

産後クライシスを乗り越えて夫婦関係を再構築する道も、離婚して新たな人生を歩む道も、どちらが正解ということはありません。

大切なのは、あなたが自分自身の人生のハンドルを握り、「幸せになる」と決めることです。

亭主関白を続けた男性が、家族にそっぽを向かれ寂しい老後を送る…なんて話も耳にします。過去の夫の行動は変えられませんが、これからの夫の行動は、あなたの働きかけで変わるかもしれません。あるいは、変わらない相手から離れ、自分の幸せを掴むこともできます。

まずは、自分の心と体を労ってあげてください。そして、一人で抱え込まず、誰かにその思いを打ち明けてみてください。その一歩が、あなたの未来を明るく照らす光になるはずです。