初心者向け!家庭内卒婚のやり方完全ガイド

「なんだか最近、夫婦の距離を感じる…」「離婚するほどじゃないけど、もっと自分の人生を自由に生きたい」

長年連れ添ったパートナーとの関係に、そんな風に感じたことはありませんか?

子育てが一段落したり、仕事が定年を迎えたり、人生の節目に立つと、これからの夫婦のカタチについて考える時間が増えますよね。

そんな今、新しい夫婦の選択肢として注目されているのが「家庭内卒婚(そつこん)」です。

この記事では、「卒婚ってよく聞くけど、実際どうなの?」「家庭内別居とは何が違うの?」という初心者の方の疑問に、ゼロから分かりやすくお答えします。

メリット・デメリットから具体的な準備のステップまで、あなたの悩みに寄り添いながら徹底解説していきますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

家庭内卒婚とは?基本を解説

まずは「家庭内卒婚」という言葉の基本から、しっかり理解していきましょう。

卒婚の意味と一般的な背景

「卒婚(そつこん)」とは、婚姻関係(結婚)は継続したまま、夫婦が互いに干渉せず、それぞれの人生を尊重して自立した生活を送るというライフスタイルを指す言葉です。

つまり、法律上の夫婦関係を解消する「離婚」とは違い、戸籍上は夫婦のまま。でも、これまでの結婚生活からは「卒業」して、新しい関係性を築いていこう、というポジティブな考え方なんです。

卒婚に関する最新の大規模な公的統計はまだ存在しませんが、2016年に行われた調査では既婚者の約28.6%が卒婚に関心を示し、すでに卒婚している人は3.4% という結果が出ています【All About調査】。当時から一定の注目を集め、その後も関連メディアで取り上げられる機会が増えています。

特に、子どもが独立した後の熟年世代の夫婦を中心に、「残りの人生は自分のために時間を使いたい」という理由で卒婚を選択するケースが増えています。

実際に、30〜60代の既婚女性の全国調査では、56.8%が『いつか卒婚したい』と回答しており、特に40代(35.2%)と50代(37.1%)で高い割合 を示しています【kufura調査】。このことからも、熟年層でのニーズの高さがうかがえます。

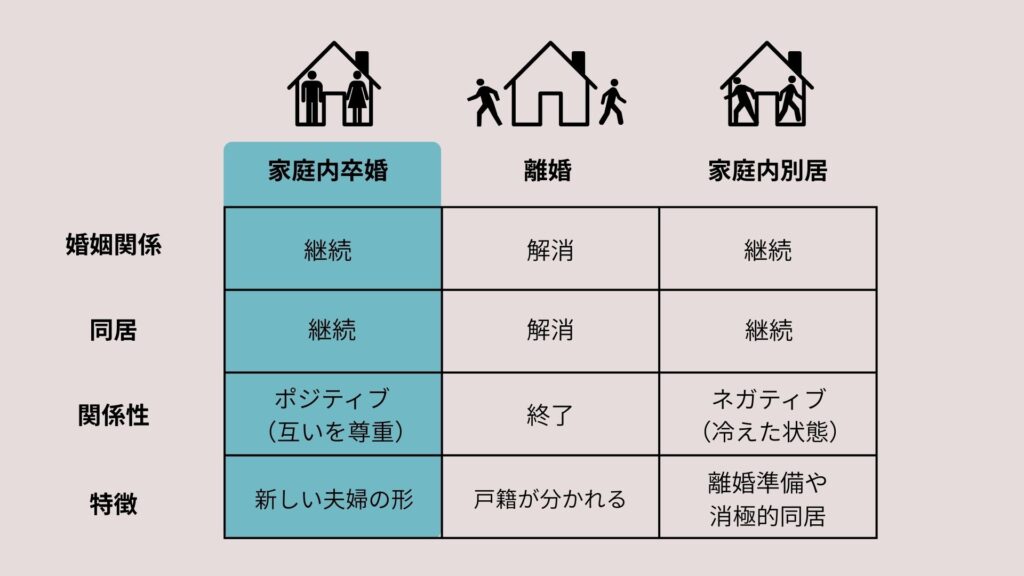

家庭内卒婚と家庭内別居・仮面夫婦との違い

「同じ家に住みながら干渉しないって、それって家庭内別居と同じじゃない?」と思う方もいるかもしれません。でも、実は大きな違いがあるんです。

- 家庭内卒婚

- 関係性: ポジティブ。互いを尊重し、理解し合った上での選択。良好なパートナーシップがベースにあることが多い。

- 目的: それぞれの自由と自立を尊重し、人生を豊かにすること。

- コミュニケーション: 必要な会話や協力関係は維持される。

- 家庭内別居

- 関係性: ネガティブ。夫婦関係が悪化し、口もきかない、顔も合わせないなど、冷え切った状態。

- 目的: 離婚に向けた準備期間であったり、仕方なく同居しているケースが多い。

- コミュニケーション: ほとんどない。

- 仮面夫婦

- 関係性: 表面上。世間体や子どものために、外では仲の良い夫婦を演じているが、家庭内では会話がない。

- 目的: 世間体を維持すること。

- コミュニケーション: 形式的、または家庭内では皆無。

家庭内卒婚は、夫婦間の合意と尊重が前提にある、前向きな選択肢だという点が大きな違いです。

卒婚と離婚・別居の違いを徹底比較

| 家庭内卒婚 | 別居 | 離婚 | |

| 婚姻関係 | 継続 | 継続 | 解消 |

| 同居 | 継続 | 解消 | 解消 |

| 戸籍 | 変更なし | 変更なし | 変更あり(別々になる) |

| 手続き | 不要(夫婦間の合意のみ) | 住民票の異動など | 離婚届の提出が必要 |

| 経済的影響 | 生活費の大きな変化は少ない | 二重生活で生活費が増加 | 財産分与・年金分割など |

このように、離婚や別居は法律上の手続きや大きな経済的負担を伴いますが、家庭内卒婚はあくまで夫婦間の話し合いで成立する、新しい生活スタイルなのです。

家庭内卒婚のメリット・デメリット

どんな選択にも、良い面と注意すべき面があります。家庭内卒婚のメリットとデメリットをしっかり見ていきましょう。

家庭内卒婚の主なメリットは「自由・自立・人生の選択肢拡大」

- 精神的な自由と時間の余裕が生まれる

相手の顔色をうかがったり、行動に干渉されたりすることなく、自分の趣味や仕事に没頭できます。「週末は友人と旅行」「平日の夜は習い事」など、自分の時間を自由に使えるようになります。 - 経済的な負担が少ない

離婚や別居と違い、同居を継続するため、住まいにかかる費用や生活費を大きく変えずに済みます。これは、特に経済的な不安を抱える女性や専業主婦の方にとって大きなメリットです。 - 世間体や子どもへの影響を抑えられる

戸籍上は夫婦のままなので、親族や友人、職場への説明も「お互いの生き方を尊重することにした」という形で伝えやすいです。子どもにとっても、両親が完全に離れ離れになる離婚に比べ、精神的なショックが少ない可能性があります。 - “いざ”という時の安心感

病気や親の介護など、一人では大変な問題が起きた時に、家族として協力し合えるパートナーがいるのは心強いもの。完全な一人暮らしではない安心感もメリットの一つです。

デメリット・リスクとその対応策

- 周囲に理解されにくい可能性がある

両親や親族、古い考えを持つ友人などから「夫婦なのに勝手だ」「変わった関係だね」と理解されず、悩むケースも。- 対応策: 事前に夫婦で説明の仕方を統一しておきましょう。無理にすべてを話す必要はありません。

- 生活費や家事の分担でトラブルになるリスク

ルールが曖昧だと、「結局、家事の負担は私ばかり…」「生活費の分担が不公平だ」といった不満が溜まり、関係が悪化する原因になります。- 対応策: 事前に「お金」と「家事」のルールを具体的に、できれば書面で取り決めておくことが重要です。

- 自由な恋愛によるトラブル

婚姻関係は継続しているため、一方が新しい恋愛を始めた場合、もう一方が「不倫だ!」と感じれば、不貞行為として慰謝料を請求される可能性もゼロではありません。- 対応策: 恋愛に関する考え方も事前に話し合い、互いの合意事項として明確にしておく必要があります。

熟年離婚や別居と比べたときの影響・問題点

熟年離婚の場合、長年連れ添った財産を分ける財産分与や年金分割など、お金の問題が複雑になりがちです。また、完全に一人になることで孤独を感じる不安もあります。

別居は、家賃や光熱費が二重にかかるため経済的な負担が非常に大きくなります。

家庭内卒婚はこれらの問題を回避できる一方で、同じ屋根の下にいるからこそのプライバシーの確保や適度な距離感の維持が課題となります。完全に一人になりたい人にとっては、中途半端に感じてしまうかもしれません。

どんな夫婦・家庭に向いている?家庭内卒婚を検討する理由とケース

では、具体的にどんな夫婦が家庭内卒婚を選ぶのでしょうか。

どんなパターン・家庭が卒婚を選ぶのか

- 子育て卒業パターン: 子どもが独立し、夫婦二人の時間ができたタイミングで、これからの人生を考える熟年世代。

- 友情・同志パターン: 恋愛感情は薄れたけれど、人として尊敬しており、良き相談相手・友人として関係を継続したい夫婦。

- 経済的理由パターン: 経済的な事情や、専業主婦で今すぐの自立が難しいため、離婚は避けたいけれど自由な時間が欲しい女性。

- 仕事・趣味優先パターン: 定年後や働き方が変化し、お互いの仕事や趣味のスタイルを尊重したい夫婦。

芸能人の実例と話題性|周囲・親族・子どもの影響

タレントの清水アキラさんご夫妻が「卒婚」を公表したことで、この言葉は広く知られるようになりました。芸能人の実例もあり、以前よりは新しい夫婦のカタチとして受け入れられやすくなっています。

しかし、周囲への影響はやはり気になるところ。特に両親や親族には、心配をかけないよう丁寧に説明する必要があります。

子どもにとっては、両親が喧嘩ばかりしているより、互いを尊重し合う卒婚の方が精神的に良い影響を与えるケースもあります。ただし、家庭内のルールの変化などについては、子どもにもきちんと説明し、理解を得ることが大切です.

専業主婦・生活費・家事分担の視点から考える

家庭内卒婚を検討する上で、避けて通れないのがお金と家事の問題です。

- 専業主婦の場合

経済的な自立ができていないと、卒婚を提案しても「生活費はどうするの?」という話になり、対等な話し合いが難しくなります。まずはパートを始めたり、資格を取ったりして、少しでも自分で収入を得る準備を始めることが、自立への第一歩です。 - 生活費の分担

家賃、光熱費、食費など、これまで共有だった生活費をどう分担するのか、具体的なルールが必要です。「収入に応じた割合で負担する」「固定費は夫、食費は妻」など、お互いが納得できる方法を見つけましょう。 - 家事分担

食事は各自で用意するのか、掃除や洗濯は曜日で分担するのかなど、家事のルールを明確にしないと、一方の負担だけが増えてしまいます。「自分のことは自分でする」を基本に、協力すべき点を話し合いましょう。

家庭内卒婚を成功させるための具体的なやり方・準備とステップ

「よし、うちも家庭内卒婚を考えてみようかな」と思ったあなたへ。成功させるための具体的なステップをご紹介します。

事前準備と必要な心構え|互いの理解・同意の得方

最も大切なのは、一方的に進めないことです。

感情的に「もうあなたに干渉されたくない!」と伝えるのではなく、まずは冷静に自分の気持ちを整理しましょう。

- なぜ卒婚したいのか?

- 卒婚して、どんな人生を送りたいのか?

- 相手に対して、どんな関係を希望するのか?

これを明確にした上で、「これからの二人のために、少し話をしない?」と穏やかに提案するのがポイントです。相手の意見も尊重し、時間をかけて何度も話し合い、互いの同意を得ることが成功への絶対条件です。

生活・家計管理・住まい・食事|取り決めとルール例

話し合いで合意ができたら、具体的なルールを決めていきましょう。

| 項目 | ルール例 |

| 住まい・プライバシー | ・寝室は別々にする ・互いの部屋に無断で入らない ・友人を家に呼ぶときは事前に相談する |

| 家計管理 | ・生活費(家賃、光熱費など)は夫が7割、妻が3割を共有口座に入金する ・食費や日用品は各自で購入する ・個人の趣味や交際費は、それぞれの収入から出す |

| 食事・家事 | ・平日の食事は各自で用意する ・週末の夜だけ一緒に食事をする ・掃除、洗濯など、共有スペースの家事は当番制にする |

| コミュニケーション | ・月に一度、近況報告やルールの見直しのために話し合いの時間を持つ |

これはあくまで一例です。自分たちのライフスタイルに合わせて、オリジナルのルールを作ってください。

契約書・書面作成や弁護士相談の必要性|手続き・提出方法

口約束だけでは、後々「言った、言わない」のトラブルになる可能性があります。

決まったルールは「卒婚合意書」や「夫婦間の契約書」といった書面に残しておくことを強くおすすめします。

特に、お金や財産に関わる取り決め、将来の介護や相続についての希望など、重要な項目は明記しておくと安心です。

「自分たちだけで作るのは不安…」という場合は、弁護士や行政書士などの専門家に相談するのも一つの方法です。法律事務所の中には、初回無料相談を受け付けているところもあります。オンラインでの相談ができる事務所も増えているので、気軽に問合せてみてはいかがでしょうか。

作成した書面は、役所などへの提出は不要です。夫婦それぞれが1通ずつ大切に保管します。

トラブル・失敗例と事前に注意すべきリスク

- 「なんちゃって卒婚」のリスク: ルールが曖昧なままスタートし、結局今までと変わらず、妻側の家事負担だけが残り、不満が爆発するケース。

- 経済状況の変化: どちらかの病気や失業で収入が減った場合、生活費の分担ルールが守れなくなり、関係が悪化する。

- 恋愛トラブル: 卒婚後の自由な恋愛が、結果的に不倫とみなされ、離婚時に高額な慰謝料を請求されるトラブルに発展する。

これらのリスクを避けるためにも、事前の綿密な話し合いと、定期的なルールの見直しが不可欠です。

家庭内卒婚後の生活スタイルとよくある課題

卒婚後の生活は、どんなものになるのでしょうか。よくある課題と合わせて見ていきましょう。

一人暮らしとの違い・配偶者や家族との関係維持

家庭内卒婚は、完全な一人暮らしとは違います。同居人がいる安心感がある一方で、プライバシーの確保が難しい面も。つかず離れずの心地よい距離感を保つには、お互いの努力が必要です。

また、子どもや孫との関係など、家族としてのイベントにはどう関わるのかも話し合っておくと、スムーズです。

趣味・仕事・介護・子どもなど人生設計・将来への影響

自由な時間が増えることで、新しい仕事に挑戦したり、諦めていた趣味を再開したりと、人生の選択肢が広がります。

一方で、親や自分たちの介護の問題は避けて通れません。法律上、夫婦には互いに助け合う義務(扶助義務)があります。介護が必要になった時、どのように協力するのか、将来の計画も話し合っておくべきです。

お金・生活費・年金・相続・扶養義務など経済的課題

- 年金: 婚姻関係は続いているため、離婚時の年金分割は発生しません。

- 相続: 法律上の配偶者なので、相手が亡くなった場合、法定相続人として遺産を相続する権利があります。もし特定の財産を渡したくない、または渡したい場合は、遺言書の作成を検討しましょう。

- 扶養義務: 民法で定められた夫婦の義務は継続します。一方が生活に困窮した場合は、助ける義務が法律上も残ることを覚えておきましょう。

法的なトラブルはできるだけ避けたいもの。事前にしっかりと知識を身につけ、パートナーと話しあっておきましょう。

よくあるQ&A・コラム:家庭内卒婚の悩みと専門家の解説

最後に、家庭内卒婚に関するよくある疑問にお答えします。

卒婚成功のコツ・一般的な失敗パターン

- 成功のコツ: 「相手への尊重と感謝」「詳細なルール作りと書面化」「定期的な話し合い」の3つです。良好なパートナーとして、心地よい距離感を保つ努力が大切です。

- 失敗パターン: 一方だけが我慢している、コミュニケーション不足で不満が溜まる、お金のルールが曖昧、などが主な原因です。

法的リスクやその後の再婚・離婚への影響

Q. 卒婚中に恋愛をしても法的に問題ない?

A. 注意が必要です。夫婦間で「恋愛は自由」という合意書を交わしていても、法律上の婚姻関係は続いているため、肉体関係を伴う恋愛は「不貞行為」と見なされる可能性があります。もし相手が心変わりして離婚を請求してきた場合、慰謝料を請求されるリスクは残ります。

Q. 卒婚後に別の人と再婚したくなったら?

A. まずは今の配偶者と離婚を成立させる必要があります。卒婚状態のままでは再婚はできません。

世間体や親族・両親・友人への対応

すべての人に理解してもらうのは難しいかもしれません。大切なのは、夫婦で対応を統一しておくことです。

「これからは、お互いの人生を尊重し合うパートナーとして、協力していくことにしたの」など、前向きでシンプルな言葉で説明するのがおすすめです。詮索されたくない相手には、深く話す必要はありません。

あなたらしい夫婦のカタチを見つけよう

家庭内卒婚は、離婚でも仮面夫婦でもない、これからの人生を豊かにするための新しい選択肢の一つです。

しかし、成功のためには、パートナーとの十分な話し合いと、互いを尊重する気持ちが何よりも不可欠。勢いで始めるのではなく、しっかり準備をして、二人にとってベストな未来を築いていきましょう。

この記事が、あなたの悩みを解消し、新しい一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。もし一人で抱えきれない不安があれば、専門の法律事務所などに一度無料相談してみるのも良い方法ですよ。あなたらしい生き方が見つかることを、心から応援しています。